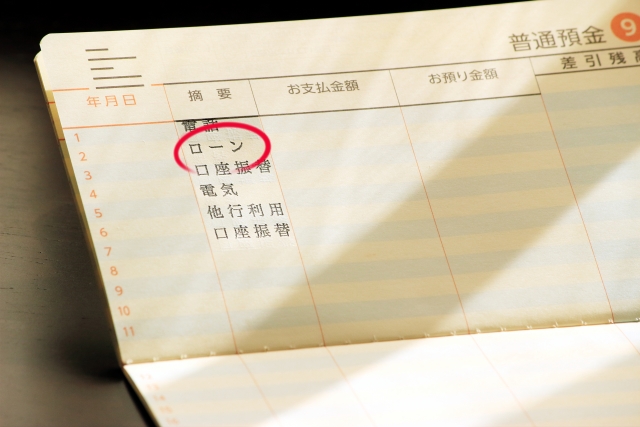

マイホームの資金計画を万全に立てたつもりでも、新居への入居に伴い様々な出費が重なり、通帳の残高が底を尽きるなどピンチに陥ることも少なくありません。

特に数千万円の買い物をしていると、金銭感覚がおかしくなり、日常生活では手が出なかった数万円、十数万円のものが安く思えてきて勢いで購入するという事態も起こりやすくなります。

せっかく新しい夢のマイホームを手にしたのだから家具や家電も新品をと勢いよく購入していると途端に生活が苦しくなってきます。

本記事では新生活に必要なお金と家づくりの資金計画について紹介しますので、これから家づくりを行う方、実際に打ち合わせを進められている方は参考にしてください。